2025年7月12日(土)

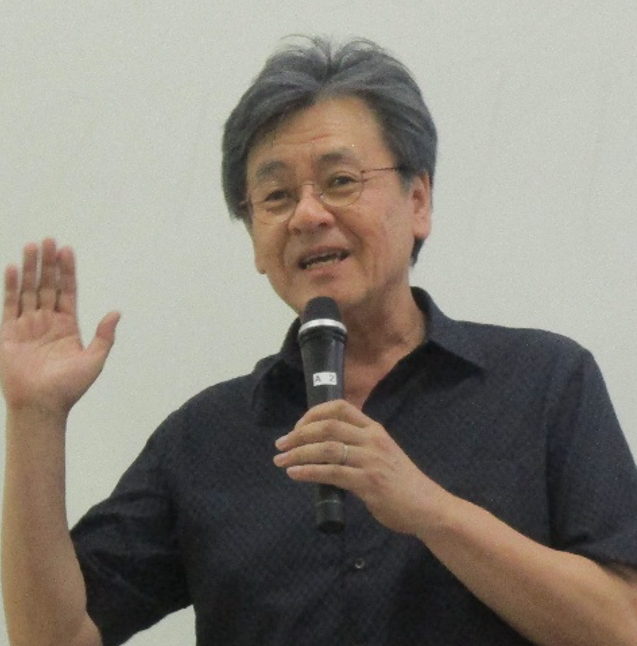

梁川英俊 先生(鹿児島大学名誉教授)

テーマ「民謡研究家 久保けんおの仕事」

講師は、西洋の文化研究が専門、傍ら民謡研究も。ここ何年か、久保けんおについて調査。その成果の紹介。喜界町出身の久保けんお(1921~1991)は、民謡収集家、民謡研究家、音楽教育家、編曲家、作曲家、音楽史家、詩人・劇作家。39歳で『南日本民謡曲集』を出版、南日本文化賞受賞。久保けんおを知る資料は①「久保資料」、喜界町中央公民館所蔵のダンボール箱6箱分、約1700点の遺稿や遺品。②「久保文庫」、生前、鹿児島県立図書館に寄贈し、所蔵されている書籍約1600冊。③「久保音源」、生前、鹿児島県立図書館に寄贈した録音資料(オープンリール72本、カセットテープ11本)、現在は鹿児島大学法文学部附属「鹿児島の近現代」教育研究センター及び大島郡瀬戸内町立図書館・郷土館所蔵。昨年と一昨年、教育研究センターのプロジェクト及び島嶼研のプロジェクトでデジタル化。

今日は、デジタル化した録音資料を聴きながら、久保の人間像を紹介。久保の持論は、薩摩は音楽好きな土地柄、軍国主義が見えなくした。西欧音楽にシフトする日本の音楽界で、久保けんおは稀有の存在、在野の民謡研究家。20歳頃から民謡採集。師範学校を終えて種子島の訓導。戦中に奄美・沖縄へ民謡採集の旅。28歳、児童劇に凝って新聞に応募したり、短歌集を出したり、「茶碗むし」の唄も採譜。NHK鹿児島で夕方の歌番組を担当。36歳、病気入院、手術前に資料整理、出版費用捻出のため退職し『南日本民謡曲集』出版。自宅に南日本伝統音楽研究所。以後、奄美群島取材、民謡教室や市の民謡調査担当、講演会も。63歳で脳血栓。久保の「日本民族旋法論」を『日本の音階を探る』(音楽之友社)が激賞。

音源の紹介、久保の音声も。「役人の父親の転勤で小学校を13回転校、多情多感な反逆児、根の生えた故郷がない、思い出を託したわらべ歌がなかった。朝鮮から引き揚げ喜界に帰ったとき、馬車引きが朗々と民謡を歌うのを耳にして、腹の底に染み渡る感じがした、民謡に心を惹かれた最初だ」と語る。島の子守歌「ヨーカイ」や徳之島の田植え唄等、更に作曲した校歌紹介、TV番組で視聴者投稿の詞に曲をつける仕事も。採集した民謡の多くが編曲の対象、その集大成は160回新聞連載の「うたおうつくろうふるさとの唄」、久保自身のギター伴奏で奄美の島唄「糸繰り節」、現代風に変えた「稲すり節」、合唱曲「ヨーカイ」、民謡教室の指導の様子を紹介。楽譜を示さない「口真似合唱」の様子も。島嶼と本土の両方を持つ「南日本人」としてのアイデンティティを体現した人が久保だと結ばれた。