2025年4月19日(土)

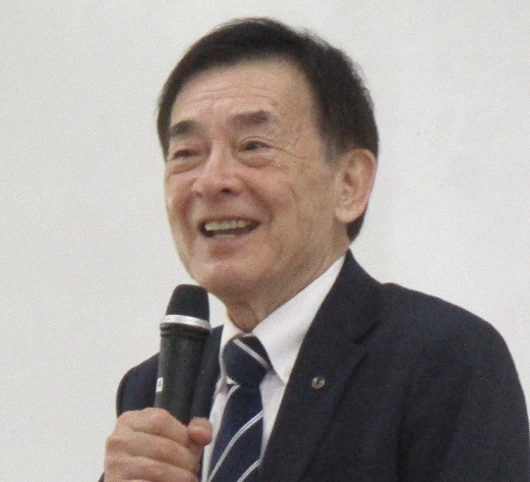

原口泉 先生(志學館大学教授・鹿児島大学名誉教授)

テーマ「明治日本の産業革命遺産~郷中教育と松下村塾~」

2015年7月世界遺産「明治日本の産業革命遺産」登録、10年。辺境の僻地が人材を生んだ。今も世界を牽引している人材が鹿児島県から輩出、日本や世界の力になっている。稲盛和夫は薬師町の印刷屋、赤崎勇は知覧村、芝田浩二は加計呂麻島、片野坂真哉は笠沙町、柿木真澄は大隅町岩川、堀越智は国分市。今日は甲鶴戦(甲南高校と鶴丸高校の対抗戦)、地縁を核にした同志的結合が鹿児島には残っている。このつながりは鹿児島県のソーシャルキャピタル、社会的資本。日本の産業革命を牽引した日本最初の洋式紡績所、鹿児島紡績所。明治末には、中国への綿糸輸出国に。

「明治日本の産業革命遺産」の構成資産は8県11市23に及ぶ。そのうちの一つは萩の城下町、もう一つは吉田松陰の松下村塾、多くの人材を輩出した教育施設。鹿児島城下は戦災で焼失。人材を輩出した三方限(さんぽうぎり。上之園、高麗、上荒田)、加治屋町。郷中教育は形に見えないが、日本の近代化を進めた産業革命の推進力。薩摩藩は産業革命の先駆者(紡績事業から集成館事業)、非西欧地域で書物により50年間で産業革命を達成した国は稀有。特筆すべきは、集成館事業が軽工業と重工業を同時に始めたこと。

吉田松陰の『松下村塾記』を紹介。「山産海物、四方より輻湊し厳然として一都会となれり」、愛郷心に溢れた文章、萩に対する強烈な愛着心。門下生を「諸君」と呼び、同志的な教育。松陰の評価は時代とともに変化、当初革命家、その後、愛国者、戦後は教育者。松下村塾の教育は、従弟の玉木彦助に与えた「士規七則」に、「士規七則、又約して三端と為す。志を立てて以て万事の源と為す。交を択びて仁義の行を輔く。書を読みて以て聖賢の訓を稽ふ」と。立志・知友・読書の三つ、上から目線の教育ではない。根底に子どもはみな平等、生まれながらに権利を有す。薩摩も長州も教育の地盤があり、植民地化への危機意識があった。薩摩は、島津斉彬の存在が大きい。ジョン万次郎を49日間滞在させ、アメリカの事情をヒアリング。藩主自らが、憲法・大統領・選挙、さらに造船術を学ぶ。ビジョンとパッション、使命感をもって集団として倒幕戦争、明治レボルーション、そしてインダストリアルレボルーション。薩摩藩は、藩が一つになり、同志的つながりをもって近代社会を開き、その力がそのまま産業革命を引き起こした。息もつかせぬ90分、熱い思いのこもった90分、見事な滑舌、今年もまた大きな元気をいただいた。